https://www.canal-u.tv/chaines/mshag/presentation-du-master-eei

Archives : Articles

[RESTITUTION] Journée d’étude à Angers – La boîte à outils de l’internationaliste

Compte-rendu du colloque « la boite à outil de l’internationaliste dans la défense des intérêts communs » – « Axe 2 – Les sanctions internationales, outils de paix ? »

Les 30 et 31 aout derniers, le Centre Jean Bodin de l’Université d’Angers organisait, en parallèle des 150 ans de l’Institut de droit international et avec le soutien du CEJM UniPaix, un colloque relatif à la « boite à outils de l’internationaliste pour la défense des intérêts communs ». Cette manifestation fût l’occasion de réunir des juristes internationalistes du monde entier et de différentes générations pour débattre de la crise actuelle du droit international et des relations internationales. Les participants étaient unanimes : le droit international se situe à un tournant.

La crise de l’ordre juridique internationale est source de désordre, à l’heure où l’humanité fait face à des défis sans précédent. Cette recrudescence des désordres se manifeste notamment par un rejet de plus en plus important des normes internationales, comme en témoigne l’agression russe à l’égard de l’Ukraine qui montre que la guerre peut redevenir un instrument de politique nationale. La crise peut cependant constituer un laboratoire d’innovation pour le droit international, et permettre d’ébaucher de nouvelles solutions pour réguler les relations internationales.

Le colloque a mis en lumière l’élargissement de la boîte à outils dont les internationalistes disposent pour défendre les intérêts communs en mettant en question des concepts comme le contentieux stratégique, la notion d’intérêt à agir ou encore les modalités de participation au procès international. Face aux crises, des outils se développent, comme l’ont montré les discussions relatives aux « sanctions ». Si la crise engendrée par l’agression de l’Ukraine par la Russie met une nouvelle fois à nu le blocage du gardien de la paix qu’est le Conseil de sécurité des Nation unies, la vigueur avec laquelle les réactions unilatérales – à travers les « sanctions » – sont venues pallier la paralysie institutionnelle est sans précédents.

Cette pratique, qui doit être resituée dans la perspective plus large de l’articulation entre coercition multilatérale et unilatérale, semble s’inscrire dans la durée. Les sanctions massives et sans précédent adoptées par les États occidentaux et leurs « alliés » en réaction à l’agression de l’Ukraine par la Russie sont venues abonder une pratique déjà riche de mesures coercitives unilatérales. Aux questions déjà classiques et demeurées sans réponse, concernant par exemple celle de leur qualification juridique et de leurs limites en droit international, sont venues s’ajouter des interrogations nouvelles, issues de la pratique la plus récente.

Divisée en deux ateliers, l’après-midi a montré que les zones grises sur la question des « sanctions » n’avaient jamais été si nombreuses. Les discussions ont d’abord porté sur la compatibilité de sanctions avec l’ordre juridique international avant d’envisager la position du juge vis-à-vis de ces mesures unilatérales.

La première partie de l’après-midi envisageait la question de la qualification et de la compatibilité des sanctions unilatérales, qui ne cessent de se multiplier, avec le droit international. Si l’existence de ces mesures peut se justifier dans les blocages du système international, une vision cynique retient que la sanction unilatérale est une véritable mesure de politique étrangère, dont certains effets extraterritoriaux confinent parfois à l’universel. Nouvel avatar du pouvoir souverain de l’État affranchi des contraintes du système multilatéral pour les uns, seul moyen efficace de réagir à la violation de normes impératives de droit international pour les autres, l’expansion de la coercition unilatérale soulève d’épineuses questions d’articulation avec le rôle du Conseil de sécurité pour déterminer si ces dernières peuvent rétablir la paix.

Le premier atelier a d’abord tenté de mieux définir ces mesures et de déterminer, par exemple, si elles pouvaient être qualifiés de contremesures adoptées dans l’intérêt général. Les discussions ont aussi porté sur l’articulation de ces mesures avec la coercition multilatérale, alors que les paquets de sanctions adoptés l’égard de la Fédération de Russie sont coordonnées entre plusieurs États, ce qui constitue une nouveauté notable et pose la question de l’émergence d’un multilatéralisme des « alliances », qui prendrait la relève d’un multilatéralisme institutionnel sclérosé. La question se pose d’autant plus au regard de l’extraterritorialité de certaines mesures adoptées dans ce cadre et de la « surtransposition » des sanctions, qui vient renforcer l’efficacité des mesures unilatérales en tant qu’outil de projection de puissance de quelques acteurs clés.

Par ailleurs, la pratique des mesures coercitives unilatérales interroge aussi quant à la question du respect des droits fondamentaux des personnes ciblées et, plus largement, du respect des principes de l’État de droit. Les propositions de criminalisation du contournement des sanctions et de confiscation des biens gelés soulèvent des questions encore plus épineuses. Les discussions de la première partie de l’après-midi ont aussi porté sur la situation des tiers affectés par les sanctions, en rappelant que si les mesures unilatérales affectent les populations civiles des États vies, elles affectent aussi dans une certaine mesure les populations d’États tiers dans l’hypothèse de mesures d’embargo quasi généralisé. Il a été relevé la faiblesse de la mise en œuvre d’éventuelles exemptions humanitaires dans cette hypothèse.

La deuxième partie de l’après-midi traitait de la question des rapports entre la fonction juridictionnelle et les mesures coercitives unilatérales. On peut s’interroger sur les limites du contrôle juridictionnel de cet outil intrinsèquement politique que sont les « sanctions » unilatérales. Ces limites se révèlent lorsque les « sanctions » sont elles-mêmes soumises au contrôle juridictionnel et lorsqu’elles interfèrent avec d’autres procédures.

Les discussions ont ainsi porté sur le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne sur les sanctions ciblées. Le contentieux des mesures individuelles à l’égard de personnes ayant des liens avec le régime russe a permis à la Cour d’affiner sa jurisprudence déjà fournie sur la question. La Cour de Luxembourg a réaffirmé, à plusieurs reprises, que les mesures coercitives adoptées par l’Union européenne doivent respecter les fondements de l’Union de droit, et notamment la possibilité de contester les sanctions devant le juge. Les discussions ne se sont pas cantonnées au prétoire de la CJUE. La question de savoir si la Cour internationale de Justice pouvait être amenée à connaitre ce type de mesures a elle aussi été abordée.

Par ailleurs, la possibilité de contester les mesures restrictives ou leurs effets devant des tribunaux arbitraux en matière d’investissement, qui fait irruption de manière récurrente dans les médias, a été mise en perspective, de même que les implications des sanctions pour le droit international privé. En particulier, les discussions auront porté à la fin de l’après-midi sur les questions relatives à la surtransposition des sanctions par les acteurs privés ou celles touchant à la reconnaissance et à l’exécution des décisions juridictionnelles concernant des personnes visées par des sanctions.

Les enseignements des discussions se sont révélés nombreux. Il apparait d’abord qu’alors même qu’elles posent des problèmes de définitions et de qualification en droit international, les sanctions unilatérales existent et poursuivent le plus souvent un objectif louable. Toutefois, un minimum de régulation est nécessaire pour que ces outils s’insèrent de manière harmonieuse dans l’ordre juridique international. Les intervenants ont insisté sur le fait qu’un grand nombre de sanctions unilatérales opèrent au sein d’une forme de vide juridique, et qu’une clarification de régime juridique international des sanctions était plus que jamais nécessaire.

À cet égard, la production par la Cour internationale de justice d’un avis consultatif sur la question a été envisagée par les membres du panel. En réunissant à Angers des universitaires, des avocats, des diplomates ainsi que la Rapporteure spéciale des Nations unies sur les sanctions, la table-ronde sur les mesures coercitives unilatérales visait à stimuler le débat sur la question et à mieux faire connaitre au grand public toutes les questions soulevées par l’utilisation de ces outils comme instruments de politique internationale, ainsi qu’à mettre sur la table les différentes options en présence pour clarifier les règles du droit international qui leur sont applicables.

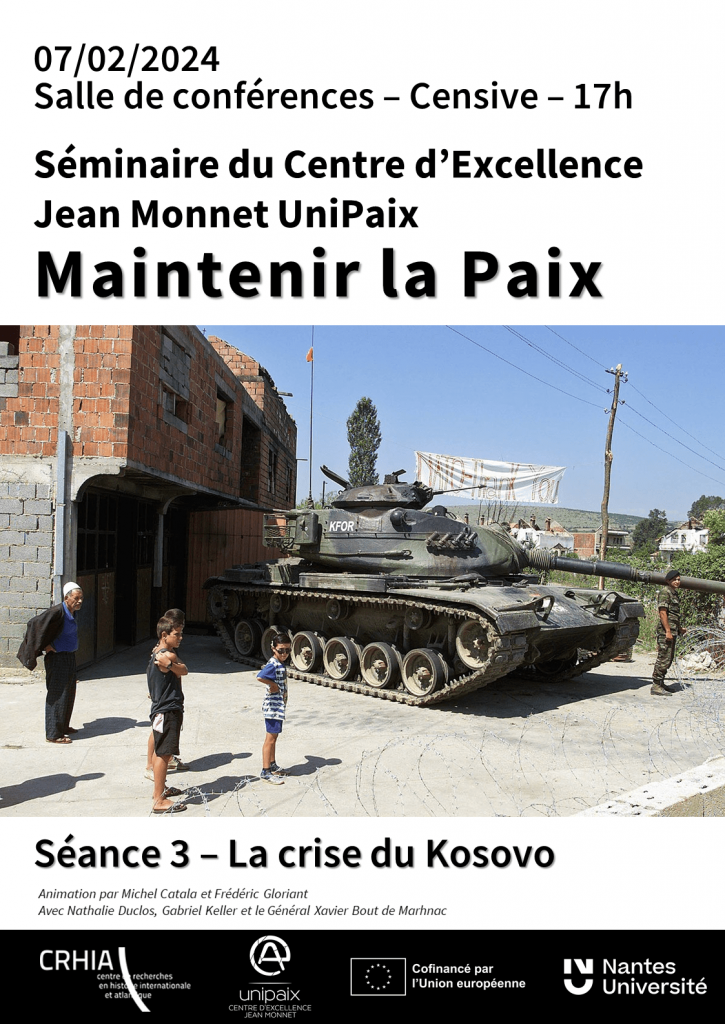

Séance 2 : L’engagement de la France au Rwanda

Séance n° 2, jeudi 7 décembre 2023, 18h-20h : « L’engagement de la France au Rwanda »

Invités :

- – Chantal Morelle (historienne, membre de la Commission Duclert)

- – Étienne Smith (politiste, MCF, IEP de Bordeaux)

Rappel de la présentation :

Ce séminaire pluridisciplinaire visera en 5 séances à explorer l’engagement des Européens, depuis la fin de la guerre froide, dans des interventions multiples et multiformes de rétablissement de la paix ou de maintien de la paix (peace making / peace keeping), sur des théâtres variés – européens (Balkans) ou non (essentiellement Afrique et Moyen-Orient). Par Européens, nous entendons à la fois l’Union Européenne (UE), mais aussi les puissances européennes qui purent intervenir militairement seules (Rwanda pour la France, Sierra Leone pour le Royaume-Uni) ou en coalition, essentiellement via l’OTAN (Bosnie, Kosovo).

Il s’agira de s’interroger sur les raisons qui poussèrent les Européens à mettre l’idée de gestion de crise et de maintien de la paix au cœur de leur doctrine stratégique, à en faire le point nodal des efforts d’intégration européenne en matière de défense (avec l’émergence de la PESD, politique européenne de sécurité et de défense, devenue ensuite, PSDC, politique de sécurité et de défense commune), et enfin, à s’engager, sous bannière européenne, dans toute une série d’interventions militaires ou civilo-militaires suite à l’impulsion donnée par l’accord franco-britannique de Saint-Malo en 1998. Même si l’ampleur de ces interventions resta toujours modeste, l’ambition était de faire de l’UE un security provider (à l’inverse de la situation qui avait prévalu pendant toute la guerre froide) et ce retournement s’accompagnait d’un discours de légitimation présentant l’UE comme particulièrement apte à réussir ses missions de peace keeping – d’abord par la nature même du projet de construction européenne fondée sur l’idée de réconciliation, mais aussi par la variété des instruments d’intervention et d’influence que l’UE serait capable de mettre en œuvre au service de la paix sur un théâtre d’intervention donné (instruments militaires, mais aussi civilo-militaires, économiques, normatifs).

Il conviendra également de mettre au jour tout l’arrière-plan idéologique, le mode de pensée politico-stratégique qui a accordé une place centrale à ce type de missions militaires pour l’Europe : quel rôle jouèrent les héritages postcoloniaux des grands États-membres anciennement puissances impériales – à commencer par la France et le Royaume-Uni ? quel lien avec la thématique de la « fin de l’Histoire » (F. Fukuyama) et l’idée d’une Europe post- moderne ou post-westphalienne, dont un des rôles au plan international serait de pacifier les zones de non-droit en voie de régression (Robert F. Cooper) ? dès lors, y aurait-il lieu d’établir une continuité, dans la longue durée, entre ces opérations européennes de maintien de la paix et le thème de la « pacification » des sociétés africaines à l’occasion de la colonisation (un argument fondamental ayant servi à justifier la colonisation) ?

Il s’agira enfin d’examiner les débats politiques et l’évolution des opinions publiques à la fois européennes et africaines sur le rôle de l’Europe dans les situations de conflits : les Européens et/ou l’UE ont-ils été perçus réellement comme des agents de maintien de la paix ou au contraire les interventions ont-elles été finalement ressenties comme des facteurs aggravants des conflits ? Quel bilan général peut-on dresser de cette première quinzaine d’années post-guerre froide où le peace keeping sembla devenir, en particulier pour l’Europe, la vocation ultime de l’emploi de la force au plan international ?

Chaque séance, ouverte au public, s’articule autour de deux intervenants, l’un universitaire (auteur d’une publication récente sur la question), l’autre praticien ou grand témoin, autour de telle ou telle étude de cas.

Organisation

Frédéric Gloriant

Maître de Conférences en Histoire contemporaine à Nantes Université , au sein du Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA)

Thématiques de recherche en lien avec le projet UniPaix :

- histoire de la Guerre froide et de la construction européenne

- questions nucléaires et stratégiques

- rapports franco-britanniques, politiques étrangères de la France et de la Grande-Bretagne

Son projet de recherche « De Berlin à l’Iran, les Européens face aux crises nucléaires : directoires et multilatéralisme dans l’aire euro-atlantique » est soutenu par l’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa.

Michel Catala

Professeur d’histoire contemporaine à Nantes Université - Directeur du Centre d'excellence Jean Monnet et de l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa.

Directeur du Centre d’excellence Jean Monnet Unipaix et de l’Institut d’études européennes et globales depuis sa création en 2015, il est à l’origine du programme RFI Alliance Europa avec Arnauld Leclerc (depuis 2013). Professeur des universités depuis 2004, il a dirigé le CRHIA, laboratoire d’histoire réunissant 50 enseignants-chercheurs et 89 doctorants sur Nantes et La Rochelle. Il a une longue pratique de la direction de structure de recherche, et de programmes collectifs de recherche sur l’histoire de l’Europe à échelle régionale (DCIE) et nationale (Labex EHNE). Spécialiste de l’histoire des relations internationales en Europe et de l’histoire de la construction européenne, il enseigne ces disciplines depuis 15 ans. Auteur de nombreuses publications sur ces questions, il a aussi lancé de nombreux partenariats internationaux. Président fondateur de la Maison de l’Europe à Nantes, il connaît particulièrement bien les acteurs de la société civile et des collectivités locales qui travaillent sur les questions européennes à Nantes et dans les Pays de la Loire.

5 allée Jacques Berque

44 000 NANTES

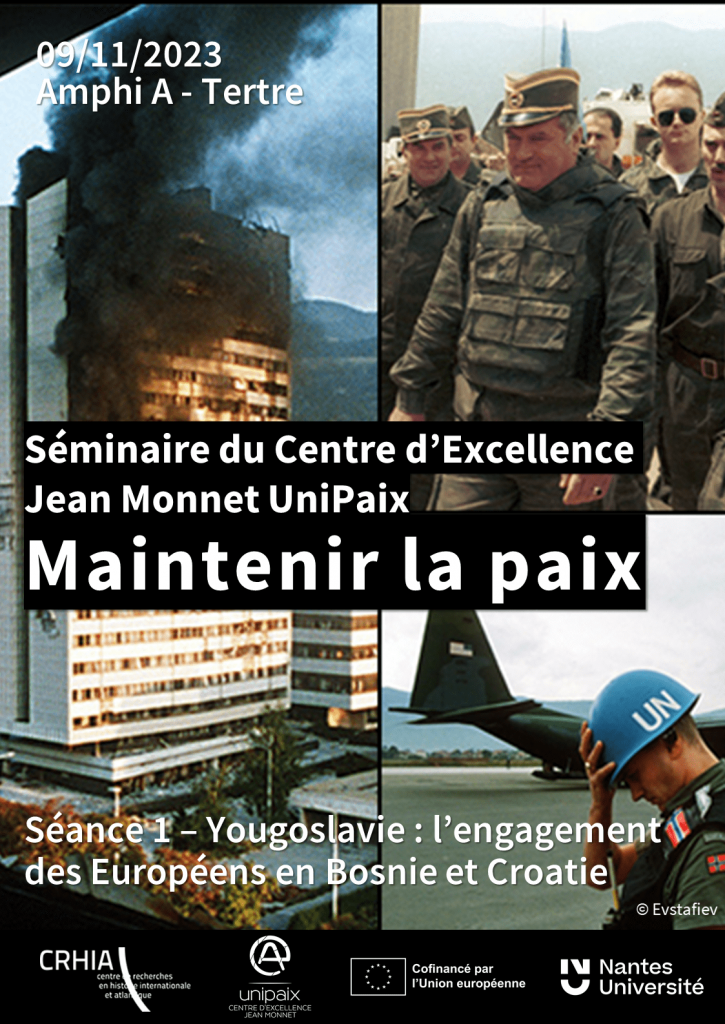

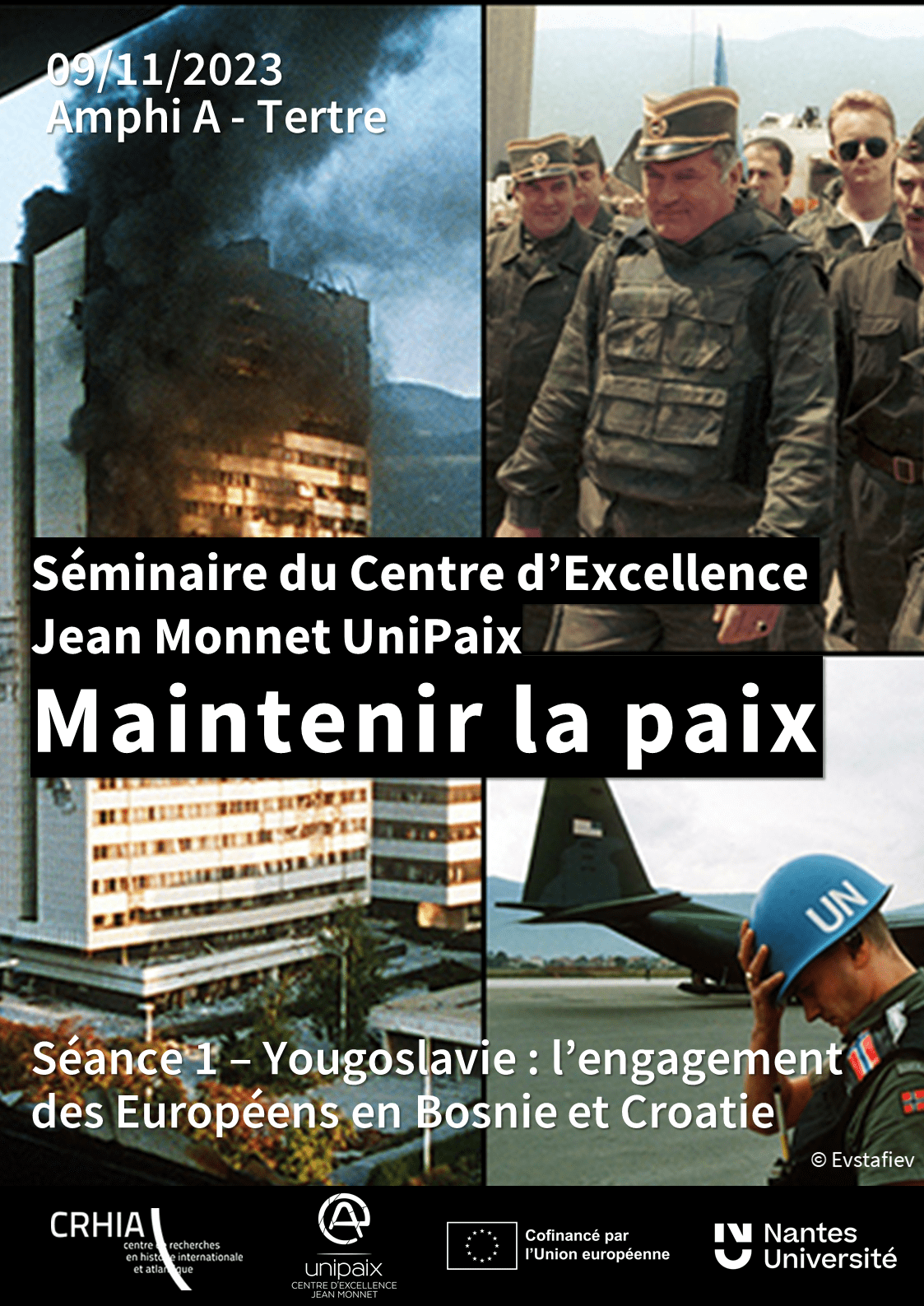

Séance 1 : L’engagement des Européens en Croatie et Bosnie

Séance n° 1, jeudi 9 novembre 2023, 18h-20h, Amphi A – Tertre : « L’engagement des Européens en Croatie et Bosnie »

Invités :

- – Anne Madelain (historienne, MCF, INALCO), auteure de l’ouvrage L’expérience française des Balkans 1989-1999

- – Patrick Le Corre (grand témoin des mobilisations de la société civile nantaise en faveur de la paix en Bosnie)

Rappel de la présentation du séminaire :

Ce séminaire pluridisciplinaire visera en 5 séances à explorer l’engagement des Européens, depuis la fin de la guerre froide, dans des interventions multiples et multiformes de rétablissement de la paix ou de maintien de la paix (peace making / peace keeping), sur des théâtres variés – européens (Balkans) ou non (essentiellement Afrique et Moyen-Orient). Par Européens, nous entendons à la fois l’Union Européenne (UE), mais aussi les puissances européennes qui purent intervenir militairement seules (Rwanda pour la France, Sierra Leone pour le Royaume-Uni) ou en coalition, essentiellement via l’OTAN (Bosnie, Kosovo).

Il s’agira de s’interroger sur les raisons qui poussèrent les Européens à mettre l’idée de gestion de crise et de maintien de la paix au cœur de leur doctrine stratégique, à en faire le point nodal des efforts d’intégration européenne en matière de défense (avec l’émergence de la PESD, politique européenne de sécurité et de défense, devenue ensuite, PSDC, politique de sécurité et de défense commune), et enfin, à s’engager, sous bannière européenne, dans toute une série d’interventions militaires ou civilo-militaires suite à l’impulsion donnée par l’accord franco-britannique de Saint-Malo en 1998. Même si l’ampleur de ces interventions resta toujours modeste, l’ambition était de faire de l’UE un security provider (à l’inverse de la situation qui avait prévalu pendant toute la guerre froide) et ce retournement s’accompagnait d’un discours de légitimation présentant l’UE comme particulièrement apte à réussir ses missions de peace keeping – d’abord par la nature même du projet de construction européenne fondée sur l’idée de réconciliation, mais aussi par la variété des instruments d’intervention et d’influence que l’UE serait capable de mettre en œuvre au service de la paix sur un théâtre d’intervention donné (instruments militaires, mais aussi civilo-militaires, économiques, normatifs).

Il conviendra également de mettre au jour tout l’arrière-plan idéologique, le mode de pensée politico-stratégique qui a accordé une place centrale à ce type de missions militaires pour l’Europe : quel rôle jouèrent les héritages postcoloniaux des grands États-membres anciennement puissances impériales – à commencer par la France et le Royaume-Uni ? quel lien avec la thématique de la « fin de l’Histoire » (F. Fukuyama) et l’idée d’une Europe post- moderne ou post-westphalienne, dont un des rôles au plan international serait de pacifier les zones de non-droit en voie de régression (Robert F. Cooper) ? dès lors, y aurait-il lieu d’établir une continuité, dans la longue durée, entre ces opérations européennes de maintien de la paix et le thème de la « pacification » des sociétés africaines à l’occasion de la colonisation (un argument fondamental ayant servi à justifier la colonisation) ?

Il s’agira enfin d’examiner les débats politiques et l’évolution des opinions publiques à la fois européennes et africaines sur le rôle de l’Europe dans les situations de conflits : les Européens et/ou l’UE ont-ils été perçus réellement comme des agents de maintien de la paix ou au contraire les interventions ont-elles été finalement ressenties comme des facteurs aggravants des conflits ? Quel bilan général peut-on dresser de cette première quinzaine d’années post-guerre froide où le peace keeping sembla devenir, en particulier pour l’Europe, la vocation ultime de l’emploi de la force au plan international ?

Chaque séance, ouverte au public, s’articule autour de deux intervenants, l’un universitaire (auteur d’une publication récente sur la question), l’autre praticien ou grand témoin, autour de telle ou telle étude de cas.

Organisation

Frédéric Gloriant

Maître de Conférences en Histoire contemporaine à Nantes Université , au sein du Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA)

Thématiques de recherche en lien avec le projet UniPaix :

- histoire de la Guerre froide et de la construction européenne

- questions nucléaires et stratégiques

- rapports franco-britanniques, politiques étrangères de la France et de la Grande-Bretagne

Son projet de recherche « De Berlin à l’Iran, les Européens face aux crises nucléaires : directoires et multilatéralisme dans l’aire euro-atlantique » est soutenu par l’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa.

Michel Catala

Professeur d’histoire contemporaine à Nantes Université - Directeur du Centre d'excellence Jean Monnet et de l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa.

Directeur du Centre d’excellence Jean Monnet Unipaix et de l’Institut d’études européennes et globales depuis sa création en 2015, il est à l’origine du programme RFI Alliance Europa avec Arnauld Leclerc (depuis 2013). Professeur des universités depuis 2004, il a dirigé le CRHIA, laboratoire d’histoire réunissant 50 enseignants-chercheurs et 89 doctorants sur Nantes et La Rochelle. Il a une longue pratique de la direction de structure de recherche, et de programmes collectifs de recherche sur l’histoire de l’Europe à échelle régionale (DCIE) et nationale (Labex EHNE). Spécialiste de l’histoire des relations internationales en Europe et de l’histoire de la construction européenne, il enseigne ces disciplines depuis 15 ans. Auteur de nombreuses publications sur ces questions, il a aussi lancé de nombreux partenariats internationaux. Président fondateur de la Maison de l’Europe à Nantes, il connaît particulièrement bien les acteurs de la société civile et des collectivités locales qui travaillent sur les questions européennes à Nantes et dans les Pays de la Loire.

5 allée Jacques Berque

44 000 NANTES

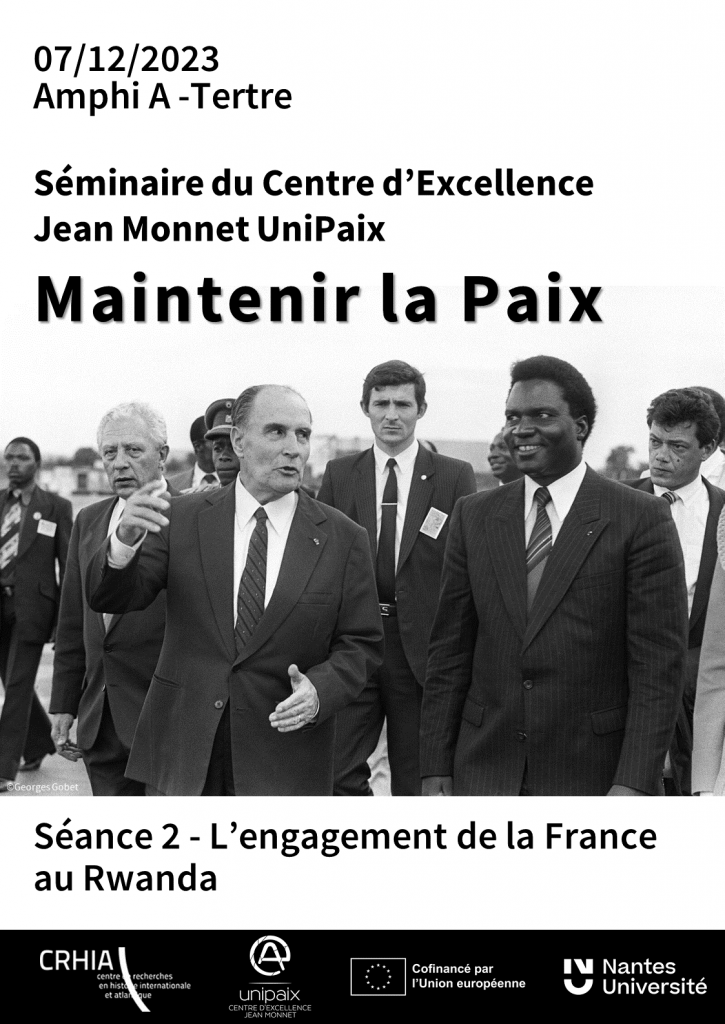

Cycle 1 : Les Européens et le maintien de la paix depuis la fin de la guerre froide – pratiques et fondements.

Le premier cycle de séminaire du Centre d’Excellence Jean Monnet Unipaix porte sur les pratiques et fondements du maintien de la paix des Européens depuis la fin de la guerre froide.

Il se déroulera sur 5 séances :

1. La Yougoslavie I : L’engagement des Européens en Croatie et Bosnie

2. L’engagement de la France au Rwanda

3. La Yougoslavie II : L’UE et le maintien de la paix au Kosovo

4. La lutte contre la piraterie au large de la Somalie, un succès européen ?

5. Séance bilan : Maintenir la paix en Europe après la fin de la guerre froide

Ce séminaire pluridisciplinaire visera en 5 séances à explorer l’engagement des Européens, depuis la fin de la guerre froide, dans des interventions multiples et multiformes de rétablissement de la paix ou de maintien de la paix (peace making / peace keeping), sur des théâtres variés – européens (Balkans) ou non (essentiellement Afrique et Moyen-Orient). Par Européens, nous entendons à la fois l’Union Européenne (UE), mais aussi les puissances européennes qui purent intervenir militairement seules (Rwanda pour la France, Sierra Leone pour le Royaume-Uni) ou en coalition, essentiellement via l’OTAN (Bosnie, Kosovo).

Il s’agira de s’interroger sur les raisons qui poussèrent les Européens à mettre l’idée de gestion de crise et de maintien de la paix au cœur de leur doctrine stratégique, à en faire le point nodal des efforts d’intégration européenne en matière de défense (avec l’émergence de la PESD, politique européenne de sécurité et de défense, devenue ensuite, PSDC, politique de sécurité et de défense commune), et enfin, à s’engager, sous bannière européenne, dans toute une série d’interventions militaires ou civilo-militaires suite à l’impulsion donnée par l’accord franco-britannique de Saint-Malo en 1998. Même si l’ampleur de ces interventions resta toujours modeste, l’ambition était de faire de l’UE un security provider (à l’inverse de la situation qui avait prévalu pendant toute la guerre froide) et ce retournement s’accompagnait d’un discours de légitimation présentant l’UE comme particulièrement apte à réussir ses missions de peace keeping – d’abord par la nature même du projet de construction européenne fondée sur l’idée de réconciliation, mais aussi par la variété des instruments d’intervention et d’influence que l’UE serait capable de mettre en œuvre au service de la paix sur un théâtre d’intervention donné (instruments militaires, mais aussi civilo-militaires, économiques, normatifs).

Il conviendra également de mettre au jour tout l’arrière-plan idéologique, le mode de pensée politico-stratégique qui a accordé une place centrale à ce type de missions militaires pour l’Europe : quel rôle jouèrent les héritages postcoloniaux des grands États-membres anciennement puissances impériales – à commencer par la France et le Royaume-Uni ? quel lien avec la thématique de la « fin de l’Histoire » (F. Fukuyama) et l’idée d’une Europe post- moderne ou post-westphalienne, dont un des rôles au plan international serait de pacifier les zones de non-droit en voie de régression (Robert F. Cooper) ? dès lors, y aurait-il lieu d’établir une continuité, dans la longue durée, entre ces opérations européennes de maintien de la paix et le thème de la « pacification » des sociétés africaines à l’occasion de la colonisation (un argument fondamental ayant servi à justifier la colonisation) ?

Il s’agira enfin d’examiner les débats politiques et l’évolution des opinions publiques à la fois européennes et africaines sur le rôle de l’Europe dans les situations de conflits : les Européens et/ou l’UE ont-ils été perçus réellement comme des agents de maintien de la paix ou au contraire les interventions ont-elles été finalement ressenties comme des facteurs aggravants des conflits ? Quel bilan général peut-on dresser de cette première quinzaine d’années post-guerre froide où le peace keeping sembla devenir, en particulier pour l’Europe, la vocation ultime de l’emploi de la force au plan international ?

Chaque séance, ouverte au public, s’articule autour de deux intervenants, l’un universitaire (auteur d’une publication récente sur la question), l’autre praticien ou grand témoin, autour de telle ou telle étude de cas.

Voir ci-dessous pour plus d’informations sur chaque séance.

Organisation

Frédéric Gloriant

Maître de Conférences en Histoire contemporaine à Nantes Université , au sein du Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA)

Thématiques de recherche en lien avec le projet UniPaix :

- histoire de la Guerre froide et de la construction européenne

- questions nucléaires et stratégiques

- rapports franco-britanniques, politiques étrangères de la France et de la Grande-Bretagne

Son projet de recherche « De Berlin à l’Iran, les Européens face aux crises nucléaires : directoires et multilatéralisme dans l’aire euro-atlantique » est soutenu par l’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa.

Michel Catala

Professeur d’histoire contemporaine à Nantes Université - Directeur du Centre d'excellence Jean Monnet et de l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa.

Directeur du Centre d’excellence Jean Monnet Unipaix et de l’Institut d’études européennes et globales depuis sa création en 2015, il est à l’origine du programme RFI Alliance Europa avec Arnauld Leclerc (depuis 2013). Professeur des universités depuis 2004, il a dirigé le CRHIA, laboratoire d’histoire réunissant 50 enseignants-chercheurs et 89 doctorants sur Nantes et La Rochelle. Il a une longue pratique de la direction de structure de recherche, et de programmes collectifs de recherche sur l’histoire de l’Europe à échelle régionale (DCIE) et nationale (Labex EHNE). Spécialiste de l’histoire des relations internationales en Europe et de l’histoire de la construction européenne, il enseigne ces disciplines depuis 15 ans. Auteur de nombreuses publications sur ces questions, il a aussi lancé de nombreux partenariats internationaux. Président fondateur de la Maison de l’Europe à Nantes, il connaît particulièrement bien les acteurs de la société civile et des collectivités locales qui travaillent sur les questions européennes à Nantes et dans les Pays de la Loire.

5 allée Jacques Berque

44 000 NANTES

Médaille de l’Académie de Marine pour Atlas des espaces Maritimes de France

L’ouvrage Atlas des espaces maritimes de France dirigé par Alina Miron et Denys-Sacha Robin, paru en avril 2022 aux Éditions A. Pedone, s’est vu décerner une médaille de la prestigieuse Académie de Marine en juin 2023.

Résumé :

La France dispose du deuxième espace maritime mondial, derrière les États-Unis d’Amérique. Cela en fait-il pour autant une puissance maritime ? Sans doute. On peut s’en féliciter ou au contraire regretter le coût de la maîtrise d’un tel domaine. C’est là une question de vision politique à (très) long terme. Mais tout débat éclairé à ce sujet nécessite de connaître les fondements, l’étendue, la consistance, les limites (aux sens propre et figuré du mot), les défis, de ces vastes espaces maritimes. Tel est l’objet de cet ouvrage.

Ambition historique, souvent contrariée, le domaine maritime français est le produit d’une géographie éclatée et la promesse fructifiée du développement du droit international au XXe siècle, qui permit aux États de s’approprier une partie de la haute mer. Si la France a eu une politique juridique ambitieuse à cette fin, celle-ci impose une coordination interministérielle dont les rouages restent à rôder. Par ailleurs, l’immensité de ce domaine n’a d’égale que sa fragilité : environnementale bien sûr, mais aussi juridique. Nombre de ces espaces sont attachés à l’Outre-mer et exigent de dépasser le tropisme métropolitain pour saisir, notamment, les conséquences de la contestation du legs colonial ou l’élévation du niveau de la mer. À cela s’ajoutent désormais les complications découlant du Brexit.

Telles sont les interrogations auxquelles ont tenté de répondre une vingtaine de spécialistes, chercheurs ou membres des hautes administrations de l’État. Mais l’Atlas des espaces maritimes de la France, accompagné d’une riche cartographie indispensable à la compréhension des enjeux, s’adresse autant à des praticiens et universitaires qu’au grand public passionné par la France maritime.

Cartographie de Jean-Pierre Pirat Préface d’Alain Pellet

Alina Miron

Professeure agrégée de droit international public au Centre Jean Bodin - Université d'Angers

Ses travaux de recherche portent sur le droit de la mer, le contentieux international, les sanctions ciblées et l’application du droit international dans l’ordre juridique interne. Elle est également consultante juridique.

Son projet « La mer, la dernière frontière ? Un projet d’observatoire du contentieux maritime » a bénéficié du soutien de l’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa.

Alina Miron est co-directrice du Master 2 en droit international et européen de l’Université d’Angers. Ses spécialités thématiques en lien avec le projet sont les sanctions internationales, le règlement pacifique des différents et les juridictions internationales.

[EN IMAGES] Retour sur l’école d’été 2023 à Montréal : Les relations transatlantiques et la paix en Europe

L’école d’été « Les relations transatlantiques et la paix en Europe » a eu lieu à Montréal du 13 au 19 juin 2023, organisée par le CERIUM (UdeM Montréal, Carl Bouchard) et le Centre Jean Monnet UniPaix, l’UFR Histoire, histoire de l’art et archéologie et le CRHIA (Nantes Université, Michel Catala). Elle a réuni 15 étudiantes et étudiants de Nantes Université et 15 de l’Udem pour six journées de travail particulièrement denses.

Les relations transatlantiques sont au cœur de la question du maintien de la paix en Europe depuis le début du XXe siècle. L’impulsion américaine est décisive dans la création d’un nouveau système international pour restaurer la paix par le droit et par le multilatéralisme au sortir des deux guerres mondiales, avec la naissance de la Société des nations puis de l’Organisation des Nations unies. La signature de l’Alliance atlantique en 1949 pour protéger l’Europe de la menace soviétique marque la solidarité occidentale durant la guerre froide.

Après la chute du mur et l’effondrement de l’URSS, l’Union européenne et les États-Unis cherchent à assurer la stabilité du continent entre l’élargissement de l’alliance occidentale et une défense européenne en construction. Au XXIe siècle, la mondialisation, l’émergence de la Chine et le regain des tensions en Asie-Pacifique détournent les États-Unis de l’Europe et remettent en question la solidarité transatlantique. Mais la résurgence récente de la politique expansionniste russe et le déclenchement de la guerre en Ukraine ont provoqué un retour spectaculaire de l’Alliance atlantique au service de la défense de l’Europe, et pose à nouveau le problème de la gestion des crises et des conflits et de la promotion de la paix sur le continent. La capacité de l’Union européenne à vivre en paix sans bâtir une véritable défense commune mais sous la protection de l’alliance américaine reste une question essentielle pour la sécurité de l’Europe d’aujourd’hui.

Dans une approche associant l’histoire des relations internationales et les sciences politiques, cette école d’été associe 12 enseignants-chercheurs français et canadiens autour de panels de conférences. Les 30 étudiantes et étudiants de l’Université de Montréal et de Nantes Université ont également participé à une simulation de négociation internationale pour tenter trouver une solution à un scénario de crise nucléaire à la suite d’une aggravation du conflit ukrainien, acquérant ainsi des compétences transversales de négociation et de gestion de crises.

Une table ronde finale a réuni la Consule générale de France à Québec et un diplomate canadien autour de la question des relations euro-canadiennes actuelles.

L’école d’été franco-québecoise, qui en était à sa deuxième édition dans le cadre du partenariat entre les deux universités, a été une vraie réussite. Deux autres écoles d’été du Centre Jean Monnet sont prévues à Nantes en 2024 et 2025.

Programme complet

Mardi 13 juin

- 9h00-9h30 : Ouverture de l’école (Carl Bouchard et Michel Catala)

- 10h00-12h00 : Conférence inaugurale : Peter Jackson (Glasgow)

- 13h30-16h30 : Panel 1 - Les relations transatlantiques et la naissance de la paix par le droit dans la première moitié du XXe siècle(discutant Carl Bouchard)

- Présentation commune de Jean-Michel Guieu (Paris 1) et Stanislas Jeannesson(nantes) : « La paix par le droit, un projet transatlantique (de La Haye à San Francisco) »

Mercredi 14 juin

- 9h00-12h30 : Panel 2 - Paix, culture stratégique en Europe et organisations internationales durant la guerre froide(discutant Stanislas Jeannesson

- Jenny Raflik (Nantes) : « Expérimenter la communauté atlantique pour consolider le bloc occidental en guerre froide »

- Talbot Imlay (Université Laval, Québec) : « La construction politique de l’Atlantique du Nord.

- 13h30-16h30 : travail d’équipe sur l’exercice de gestion de crise

Jeudi 15 juin

- 8h30-17h00 : Excursion pédagogique à Ottawa, visite du Diefenbunker qui devait recevoir le gouvernement canadien en cas de guerre nucléaire pendant la Guerre froide (ca/)

Vendredi 16 juin

- 9h00-12h30 : Panel 3 : Construire la paix en Europe dans les années 1990, entre unité européenne et alliance atlantique (discutante Laurie Beaudonnet, Centre Jean Monnet Montréal, Mac Gill)

- Luca Sollai (UdeM) : « La politique américaine en Europe pendant les années 1990 : entre l’élargissement de l’OTAN et l’inclusion de la Russie »

- Michel Catala (Nantes) : « L’Union européenne, les États membres le maintien de la paix en Europe dans les années 1990 »

- 13h30-16h30 : travail d’équipe sur l’exercice de gestion de crise

Samedi 17 juin

- 9h00-12h30 : Panel 4 : L’Europe et l’Amérique du Nord face à la menace russe au XXIe siècle (discutant Stéphane Roussel, ENAP Montréal)

- Guillaume Sauvé (Cérium) : « La Russie en Europe, de la collaboration à la confrontation »

- Alexandre Massaux (Chaire Raoul-Dandurand) : « La politique américaine à l'égard de la Russie au XXIème siècle : entre renouveau des relations et confrontation »

- 13h30-16h30 : travail d’équipe sur l’exercice de gestion de crise

Lundi 19 juin

- 9h00-12h30 : Exercice de simulation de crise

- 14h00-16h30 : Table-ronde finale : Le Canada, les relations transatlantiques et la paix en Europe, David Meren (UdeM), Sophie Lagoutte (Consule générale de France à Montréal), Martin Larose (Affaires mondiales Canada).

Colloque « Les noces de diamant franco-allemandes en 2023 : entre idéalisation et désenchantement »

L’année 2023 constitue le 60ème anniversaire du traité de l’Elysée consacrant la coopération franco-allemande.

A cette occasion, Henning FAUSER et Ruth LAMBERTZ-POLLAN organisent, les 22 et 23 juin, le colloque sur « Les noces de diamant franco-allemandes en 2023 : entre idéalisation et désenchantement. Évolutions de la coopération et de ses représentations. »

Ce colloque a pour ambition de dresser un état des lieux des relations franco-allemandes au moment du 60e anniversaire de la ratification du traité de l’Élysée et de la création de l’OFAJ. Il se propose d’étudier différents domaines de la coopération franco-allemande pour nuancer le discours médiatique actuel qui postule une « crise » des relations franco-allemandes.

Retrouvez toutes les infos et le programme sur le site de l’Université.

60 ans du Traité de l’Elysée : retour sur les processus de réconciliation civile

Cette année 2023 marque les 60 ans du Traité de l’Elysée, ou traité franco-allemand, qui vient entériner la relation étroite entre France et Allemagne dans la coopération diplomatique et défensive, ainsi que dans l’éducation.

Signé par le Général de Gaulle et le chancelier Adenauer le 22 février 1963, il visait à affirmer une politique détachée de la logique des blocs en pleine Guerre froide, dans une volonté précurseur d’indépendance européenne.

A cette occasion, Albrecht Sonntag, professeur d’études européennes à l’ESSCA, revient en 3 articles sur les processus de réconciliation civile qui avaient annoncé, sans attendre le politique, la fameuse amitié franco-allemande.

Auteur

Albrecht Sonntag

Albrecht Sonntag est membre d’Alliance Europa. Il est professeur d’études européennes à l’EU-Asia Institute de l’ESSCA Ecole de Management (Angers).

Albrecht Sonntag est membre d’Alliance Europa. Il est professeur d’études européennes à l’EU-Asia Institute de l’ESSCA Ecole de Management (Angers).

Albrecht Sonntag est à l’origine du Multiblog Alliance Europa et a dans ce cadre animé un atelier « Blogging : Pourquoi et Comment ? » à destination des doctorants.

Il a également été un des organisateurs du Colloque sur l’impact du Brexit sur les Pays de la Loire et de la journée sur la contribution du sport à l’intégration des migrants et réfugiés en Europe.

École d’été à Montréal : Les relations transatlantiques et la paix en Europe

Du 13 au 19 juin, le Centre UniPaix organise, en partenariat avec le Jean Monnet Centre Montréal et le CERIUM de l’Université de Montréal, une école d’été autour des relations transatlantiques et de la paix en Europe.

Contexte

Les relations transatlantiques sont au cœur des questions de maintien de la paix en Europe depuis le début du XXe siècle. La signature en 1949 de l’Alliance atlantique en est une manifestation forte, dans un contexte où l’occident fait face à l’URSS. Suite à la chute de cette dernière, l’Union européenne et les États-Unis cherchent à assurer la stabilité du continent, notamment en Ex-Yougoslavie, entre l’élargissement de l’alliance occidentale et une défense européenne en construction.

Au XXIe siècle, les Etats-Unis détournent leur attention de l’Europe vers l’Asie-Pacifique et en particulier vers la Chine dans un contexte de mondialisation, remettant en question la solidarité transatlantique. La résurgence récente de la politique expansionniste russe et le déclenchement de la guerre en Ukraine provoquent un retour spectaculaire de l’Alliance atlantique au service de la défense de l’Europe, et pose à nouveau le problème de la gestion des crises et des conflits et de la promotion de la paix sur le continent. La capacité de l’Union européenne à vivre en paix sans bâtir une véritable défense commune, en trouvant l’expression d’une puissance et d’une influence protectrice en liaison avec l’alliance américaine et le monde occidental reste une question essentielle pour l’Europe d’aujourd’hui.

–

- Quand : du 13 au 19 juin

- Où : Montréal (Canada)

- Thématiques : paix globale, organisations internationales, alliance atlantique, enjeux stratégiques et rapports avec la Russie

- Objectif : maîtriser l’histoire et les grands débats d’actualité des relations transatlantiques et de la paix en Europe des XXe et XXIe siècles.

- Participants : étudiantes et étudiants de l’Université de Montréal et de Nantes Université, issus du master Histoire internationale, géopolitique et conflits

- Organisation: 4 panels de 2 cours dispensés par des universitaires spécialistes de la question, suivis de discussions et échanges entre étudiants et enseignants-chercheurs, associés à des lectures obligatoires. Conclusion par une simulation de gestion de crise le 19 juin, préparée tout au long de l’école d’été.

- Équipe :

- Titulaires :