Le calendrier du football international n’arrête pas de se densifier, ce qui réduit considérablement le nombre des matches hors compétition qu’on appelle traditionnellement les « matches amicaux ». Cette évolution est saluée par ceux pour qui « les matches amicaux ne servent à rien », faute d’enjeux sportif.

C’est une erreur, car ces matches sont d’abord des rencontres, et si beaucoup d’entre elles sont parfaitement anodines, elles n’en ont pas moins un caractère symbolique. Jouer avec l’autre, c’est un acte d’échange, de partage, de confiance. C’est l’affirmation de l’égalité devant des règles communes sans lesquelles le jeu serait dépourvu de sens. Et dans le cas du football, si souvent comparé à un « simulacre de guerre » et dont le vocabulaire reste truffé d’expression guerrières, c’est aussi une profession de paix.

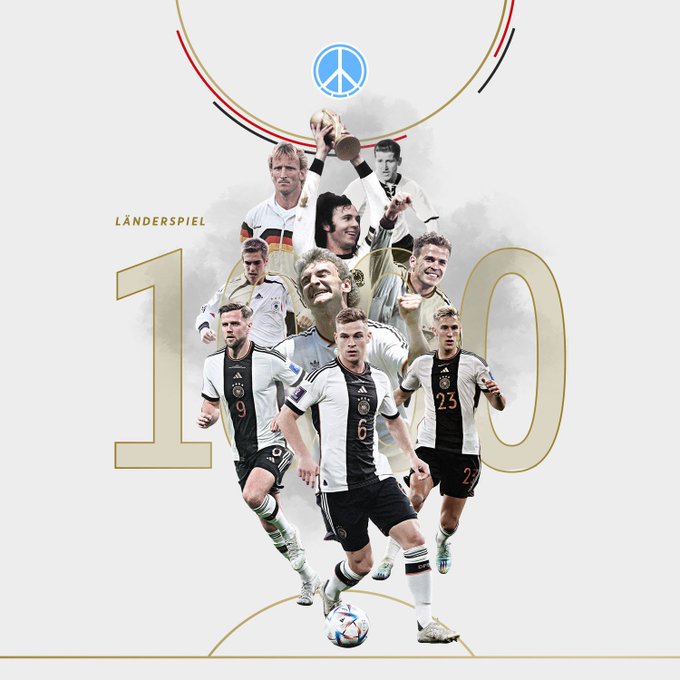

L’Allemagne s’apprête à jouer le millième match de son histoire. Ce n’est pas rien. En Europe, il n’y a que l’Angleterre qui a fait mieux (elle en est à 1043), mais elle avait commencé 26 ans plutôt, en 1872, avec la première rencontre « internationale » contre l’Ecosse.

Quand l’Allemagne s’est dotée d’une sélection nationale, en 1908, elle était encore un empire prussien (ce qui explique d’ailleurs les couleurs noir et blanc de son maillot). Depuis, son équipe a été, plus souvent qu’à son tour, surchargée de portée symbolique. Non seulement dans les nombreuses compétitions internationales où elle s’est plutôt bien débrouillée, mais aussi dans certains « matches amicaux », organisés explicitement sous le signe de la paix.

Trois d’entre eux méritent particulièrement qu’on s’y arrête.

Soif de reconnaissance

Le premier est le match numéro 199. Il a eu lieu le 22 novembre 1950.

C’est la Suisse qui est la première à accepter de venir jouer un « match amical » dans un pays banni du football international depuis de longues années, exclu de la première Coupe du monde de l’après-guerre. Il fait un temps exécrable à Stuttgart, mais dans l’arène conçue pour accueillir 60 000 spectateurs – et qui, quelques années auparavant portait encore le nom de « Stade Adolf Hitler » – se tassent 110 000 personnes, jusqu’aux lignes de touche tout autour du terrain.

Sur le plan sécuritaire, c’est carrément irresponsable de lancer le match, mais la soif collective de cette reconnaissance symbolique d’une réintégration dans la communauté internationale est trop forte. Comme si la naissance d’une nouvelle République, un an auparavant, était enfin suivie par son baptême.

Besoin de détente

Cinq ans plus tard, le match numéro 230, se déroule en plein été, le 21 août 1955.

Tout a changé : la République fédérale est non seulement en train d’accomplir son « miracle économique » de l’après-guerre, mais son équipe a même remporté, à la surprise générale, la Coupe du monde 1954 en Suisse. La guerre froide a poussé l’OTAN à mettre en œuvre l’adhésion de l’Allemagne de l’Ouest, et, par conséquent, à lui permettre, dès le mois de mai 1955, un début de réarmement.

Il reste cependant une vraie interrogation : que deviendront les 15 000 prisonniers de guerre, soldats et civils, qui sont toujours retenus dans des camps de travail en Union soviétique, dans des conditions pour le moins « problématiques » ?

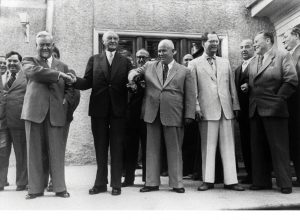

Le chancelier Konrad Adenauer s’apprête à aller au Kremlin pour demander leur libération. Et c’est là, juste en amont de son voyage, que le football tâte le terrain, avec un match amical des champions du monde à Moscou. Comment vont réagir les spectateurs russes ? Eh bien, ils finissent par réserver un accueil chaleureux aux deux sélections qui entrent sur le terrain en leur remettant des bouquets de fleurs.

Match URSS – Allemagne de l’Ouest, 1955

Il n’y a aucun incident à déplorer, bien au contraire. Le Kremlin et la Chancellerie sont rassurés, la visite aura lieu, les négociations aboutiront. Entre octobre et janvier, tous les prisonniers rentrent chez eux.

Boulganine, Adenauer et Khrouchtchev, 1955

Affirmation de solidarité

Le match numéro 1000 aura lieu le 12 juin prochain, à Brème. Pour marquer ce moment exceptionnel dans une histoire vieille de 115 ans et jalonnée d’événements gravés dans la mémoire collective populaire, la fédération allemande a eu l’élégance d’inviter l’Ukraine, pays dont un million de citoyens sont actuellement hébergés en Allemagne. Ce choix a été fait, selon son président Bernd Neuendorf, « afin d’envoyer un signal clair en faveur de la paix et de l’entente entre les peuples et contre la guerre ».

Il y a quelques jours, je suis tombé sur Andriy Chevtchenko, la légende du football ukrainienne, Ballon d’Or 2004, de passage à Paris. A ma question de savoir ce qu’il pensait de cet événement, il m’a répondu que « peu importe si c’est le 1000ème match ou le 990ème, ce qui compte dans notre situation est que les recettes seront versées à des associations sociales et humanitaires qui œuvrent en Ukraine ».

Il n’a pas entièrement tort : l’organisation d’un match de football, aussi symbolique soit-il, ne permet pas de gagner un conflit armé contre un agresseur puissant. En même temps, cette invitation à une rencontre « amicale » non dépourvue de prestige et de solennité, rend accessible un engagement de solidarité qui, lui, est indispensable pour la nation à laquelle il est adressé.

Comme quoi, les matches amicaux, après tout, peuvent servir à quelque chose.