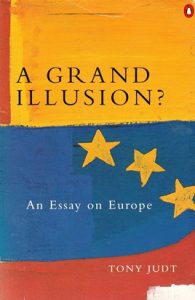

20 ans après : le livre de Tony Judt, « A Grand Illusion ? », paru chez Penguin en 1996.

Reprendre un ouvrage qui, il y a deux décennies, se proposait de dessiner les perspectives de l’Union européenne dans un futur proche, est un exercice qui peut s’avérer très utile. Cela remet en perspective les réussites et les échecs d’un processus d’intégration de longue haleine. Du coup, le moment présent se regarde d’un œil différent.

L’ouvrage A Grand Illusion? de l’historien Tony Judt se prête à merveille à ce type d’aller-retour dans le passé récent. C’est un essai court (130 pages), mais dense, basé sur une série de conférences données au milieu des années 1990 par cet intellectuel de renom, citoyen britannique résidant aux Etats-Unis, grand connaisseur de l’histoire de France.

L’ouvrage A Grand Illusion? de l’historien Tony Judt se prête à merveille à ce type d’aller-retour dans le passé récent. C’est un essai court (130 pages), mais dense, basé sur une série de conférences données au milieu des années 1990 par cet intellectuel de renom, citoyen britannique résidant aux Etats-Unis, grand connaisseur de l’histoire de France.

L’auteur énonce d’emblée les trois questions auxquelles il compte répondre : Quel sera l’avenir de l’Union européenne ? S’il ne paraît pas tout rose, quelles sont les raisons profondes de ces difficultés anticipées ? Et est-ce vraiment si important qu’une Europe unie advienne ou non ?

Dans ses réponses élaborées, Judt prend grand soin de distinguer entre ce qui serait une évolution désirable et la probabilité que celle-ci se produise. Et le moins qu’on puisse dire est qu’il y a un écart significatif entre les deux. Judt reste plus que dubitatif par rapport à la capacité de l’Europe des 15 qu’il regarde de réaliser les objectifs qu’elle proclame.

C’est un « Eurosceptique » au sens le plus noble du terme, avant que ce mot ne serve d’étiquette pour les pires représentants d’un nationalisme étroit et populiste. Judt ne voit aucune contradiction à se déclarer à la fois « Européen enthousiaste » et « Euro-Pessimiste ». Et à bien y regarder, c’est effectivement parfaitement compatible : une bonne partie des Français qui ont voté « NON » au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel ressentait sans doute le même désappointement en comparant leur idéal d’une Europe unie avec l’Europe réellement existante qu’on leur présentait.

Et comme le fait chaque pessimiste qui se respecte, il attribue les réussites et les accomplissements qui ont pu se produire malgré tout à « la bonne fortune », une expression qui revient à plusieurs reprises et qui démontre un certain étonnement devant le succès, contre toute logique « réaliste », du projet de Jean Monnet dans les années 50. Selon lui, c’est bien la chance – cette « sage-femme de la prospérité européenne de l’après-guerre », due aux circonstances bien davantage « qu’au charbon, au labeur et aux dollars » – qui présidait à l’entreprise de la construction européenne.

Par conséquent, le mythe fondateur de l’Europe contemporaine, selon lequel la petite communauté des débuts n’était que le noyau d’une unité pan-européenne à venir et que l’Europe unie serait autre chose qu’un « simple partenariat néo-mercantiliste », n’est que cela : un mythe, une promesse sans substance. Et il est difficile de faire confiance à cet ensemble mal identifié, né du hasard d’une configuration géopolitique fortunée et dominé par des « des préoccupations électorales séparées et distinctes » dans les Etats qui le composent.

Le scepticisme de Tony Judt, toujours teint d’une bonne dose de mélancolie sûrement due à ses racines familiales et culturelles dans cette Mitteleuropa où il rédigeait son ouvrage, ne lui permet pas d’envisager que cette Union puisse être à la hauteur de sa tâche lorsqu’il s’agit de surmonter les vieilles divisions du continent. Au contraire : « les Européens occidentaux ont un fort intérêt » à perpétuer l’exclusion de leurs pauvres cousins à l’Est. Pas seulement pour des raisons économiques, loin de là : Judt décèle tout un fossé conceptuel dans l’interprétation de ce que « Europe » veut dire, un véritable « abîme d’indifférence et de malentendus qui sépare l’Ouest et l’Est ».

Sur ce point, nous le savons aujourd’hui, son scepticisme profond l’a induit en erreur. L’Union a bel et bien intégré l’Europe centrale et orientale, parfois même contre les impératifs économiques. L’auteur se montre en revanche très perspicace dans ses prémonitions concernant le probable déclin de l’Etat-providence européen qu’il n’a d’ailleurs, jamais cessé de qualifier de plus grand accomplissement civilisationnel de l’Europe. Son inquiétude devant les pressions accrues qu’il voyait s’exercer sur la solidarité et la cohésion sociale dans les Etats, et son analyse du creusement prévisible des inégalités, du changement démographique et de l’immigration de masse qui mèneront, selon lui, inévitablement vers la résurgence d’un nationalisme étroit et rance, se lisent comme une anticipation du populisme triomphant de l’an 2016.

Peut-être, conclut-il, l’Europe ferait-elle mieux de s’avouer que la fameuse « Union toujours plus étroite est impossible en pratique » et qu’il est donc « imprudent d’en faire la promesse ». Avant se faire le porte-parole des néo-protectionnistes en s’interrogeant s’il n’était pas possible « que l’Etat-nation à l’ancienne soit une forme mieux adapté pour contenir les loyautés collectives, protéger les défavorisés, imposer une redistribution plus équitable des ressources, et compenser des évolutions économiques disruptives et transnationales ».

A la fin de l’ouvrage, le lecteur est en droit de se demander pourquoi son titre est doté d’un point d’interrogation, tant l’affirmation de l’illusion collective traverse les pages. Mais si la belle prose de Tony Judt représente sans conteste les plus beaux habits de l’Euroscepticisme, elle n’est pas aussi « réaliste » qu’elle ne voudrait être.

D’abord, elle souffre, comme le disait Stanley Hoffman dans la revue Foreign Affairs (No. 76, Janvier 1997, p. 139-145), d’ « exagérations, contradictions et omissions », propres à l’Europessimisme affiché. Selon le grand universitaire américain, le livre de Tony Judt était certes un essai remarquable, mais en même temps « une jérémiade qui se complaît un peu trop dans la lamentation et le catastrophisme ».

On ne peut qu’être d’accord avec cette critique amicale. Le plus grand défaut de A Grand Illusion? est sans doute l’absence quasi-totale de toute prise en compte de motifs idéalistes qui n’ont pourtant jamais vraiment été absents dans le processus difficile de la construction européenne. Réduire le miracle historique de la réconciliation franco-allemande à un genre de négociation pragmatique, c’est un peu court. Et en dit long sur la perception qu’a l’auteur non seulement des relations internationales mais aussi de la nature humaine. Elle se défend, cette perception, mais elle ne donne que la moitié de l’image.

Une passionnante relecture, donc, qui fait prendre conscience au lecteur que, mine de rien, le processus d’intégration européenne ne progresse finalement pas si mal sur son chemin cahoteux. Jamais satisfaisant pour les Euro-enthousiastes, mais nettement mieux que ce que prédisent les Euro-pessismistes.